Alle reden von Nachhaltigkeit – doch wenn es um konkrete Schritte geht, das eigene Restaurant klimafreundlicher aufzustellen, herrscht oftmals noch Ratlosigkeit. Dabei helfen schon kleine Schritte und Veränderungen, Ressourcen und CO2 einzusparen. In Frankfurt bot jetzt ein Workshop im Rahmen des Foodtopia-Festivals Gastrononen Hilfestellung, Inspiration und praktische Tipps, wie sie mit regional angebauten Hülsenfrüchten die Klimabilanz ihrer Speisekarte verbessern können.

Sie sind Hessens neue „Local Heroes“ – oder sollen es zumindest werden: Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Bohnen und Linsen in Bio-Qualität, regional angebaut und in der örtlichen Gastronomie zu leckeren und klimafreundlichen Gerichten verarbeitet. Das wünscht sich die Initiative „Heldenbohne“, die regionale Hülsenfrüchte in Hessen auf die kulinarische Landkarte bringen will. Warum, das erklärte die Ökotrophologin und Buchautorin Sarah Schocke den Teilnehmern des Workshops im Frankfurter Westend und forderte sie anschließend auf, eigene Ideen für kreative Rezepte mit Kichererbse & Co. zu entwickeln.

Botschafterin für Local Heroes: Sarah Schocke möchte mehr Heldenbohnen auf Hessens Teller bringen.

Keine Angst von den drei Ps

„Hüselfrüchte sorgen für gesündere Böden in der Landwirtschaft, indem sie zur Stickstoffspeicherung beitragen und so den Einsatz von klimaschädlichen synthetischen Düngemitteln überflüssig machen. Zudem wirken sie positiv auf die Darmgesundheit, stärken die Abwehrkräfte und machen lange satt“, erläuterte die Ernährungswissenschaftlerin. Allerdings gebe es da die drei „Ps“: Pupsen, Proteine, Preis. „Blähungen lassen sich jedoch durch längere Einweichzeiten und das Wegschütten des dazu verwendeten Wassers reduzieren.

Zudem lieferten Hülsenfrüchte für eine normale Ernährung jenseits des Kraftsports durchaus ausreichend Proteine. „Und was den Preis angeht: bioregionale Produkte kosten nun einmal etwas mehr. Dennoch gilt: low price, low impact!“ Will sagen: Wer etwas fürs das Klima tun will, muss höhere Kosten in Kauf nehmen.

Gäste wollen Party auf dem Teller

Letztendlich gehe es darum, für die durch Veränderungen verursachten Herausforderungen Lösungen zu finden und neue Türen zu öffnen. „Macht euch klar, welche Belohnung euch für die Mühe der Umstellung winkt“, forderte Schocke die Zuhörer auf. Es gelte auch bei pflanzenbasierten Gerichten das Thema Eiweiß immer mitzudenken. Denn sei es nicht das Fleisch an sich, das für Begeisterung sorge, sondern ein toll gebauter Teller. „Schließlich wollen die Gäste neben einer gesunden und ausgewogenen Ernährung vor allem eines: Party auf dem Teller!“

Heldenbohne

Das vom BMEL geförderte Projekt Heldenbohne wurde von den Initiativen Bionales, lust auf besser leben, und Okösaat e.V zusammen mit der Kommunikationsagentur Ubermut ins Leben gerufen. Gemeinsam will man Maßstäbe für die nachhaltige Außer-Haus-Verpflegung setzen und dabei regionale Hülsenfrüchte aus Hessen auf die Speisekarten bringen. Ziel ist es, den Anbau und Genuss von regionalen Linsen, Bohnen & Co. zu fördern sowie die Nachfrage in Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung deutlich zu erhöhen, um durch die Zusammenarbeit von lokalen Landwirten, verarbeitenden Betrieben und Gastronomen nachhaltige, regionale Wertschöpfungsketten zu etablieren. So unterstützt man unter anderem Restaurants, Kantinen und Großküchen bei der Beschaffung, Rezeptentwicklung, Logistik und Kommunikation.

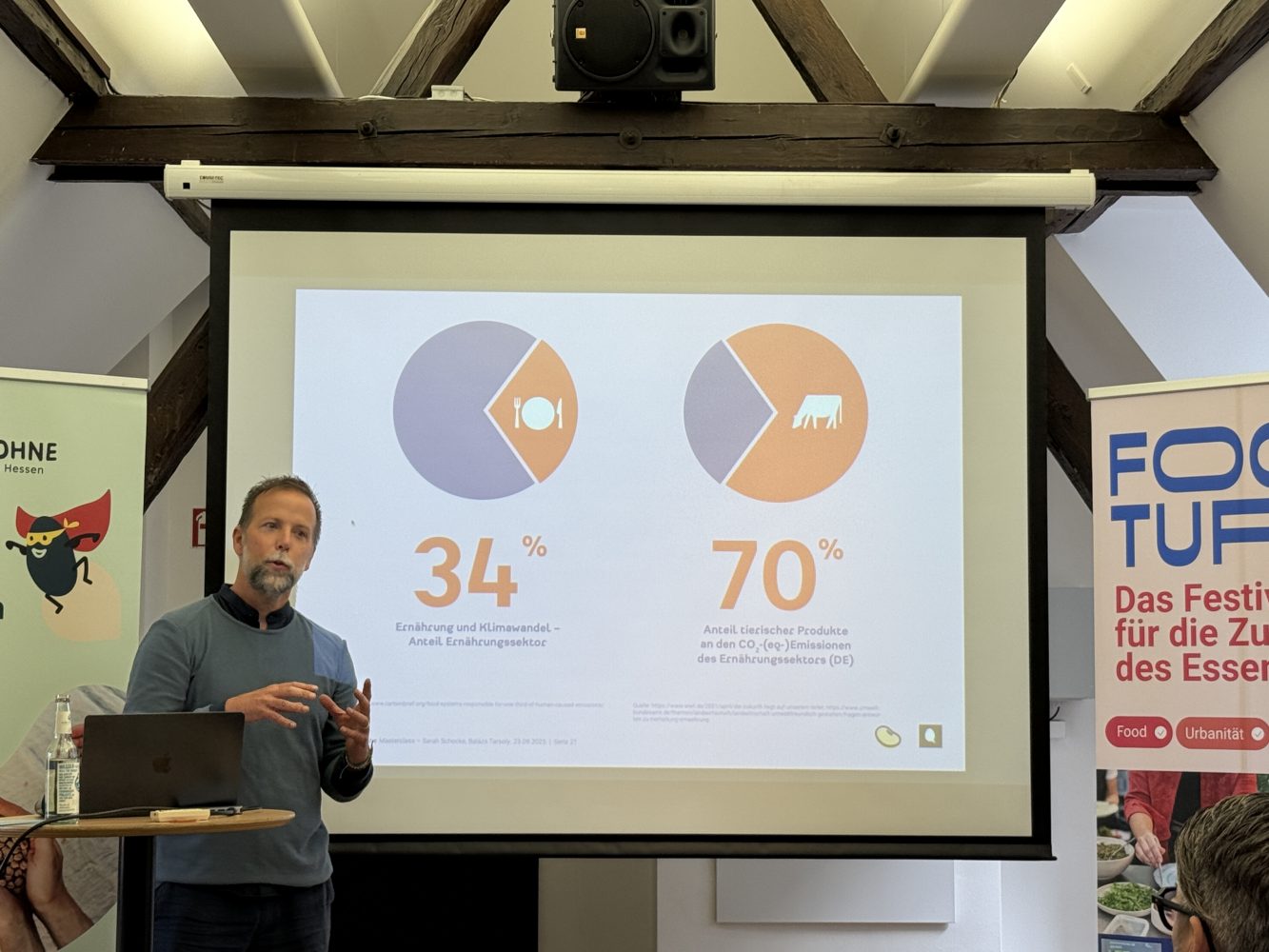

Dass die Reduktion des Konsums tierischer Produkte einen enormen Einfluss auf die Treibhausgasemissionen hat, führte anschließend Agentur-Gründer und Buchautor Balász Tarsoly aus. Er warnte eindringlich vor dem fortschreitenden Verlust der Artenvielfalt und dem drohenden Zusammenbruch des Lebensmittelsystems. „Eine Reduktion des Fleischkonsums, wie von der Planetary Health Diet empfohlen, ist gut für den Menschen und für den Planeten. Die Gastronomie entscheidet, was Zukunft isst., indem sie beweist: Genuss, Gemeinschaft, Gewinn und Zukunft gehen zusammen.“

Balázs Tarsoly gibt mit seinem Buch „Zukunftsküche“ (Hier geht’s zur Renzension: https://www.presstaurant.de/zukunftskueche-smart-nachhaltigkeit) praktische Tipps für mehr Nachhaltigkeit in der Gastronomie.

Heimat als Brücke

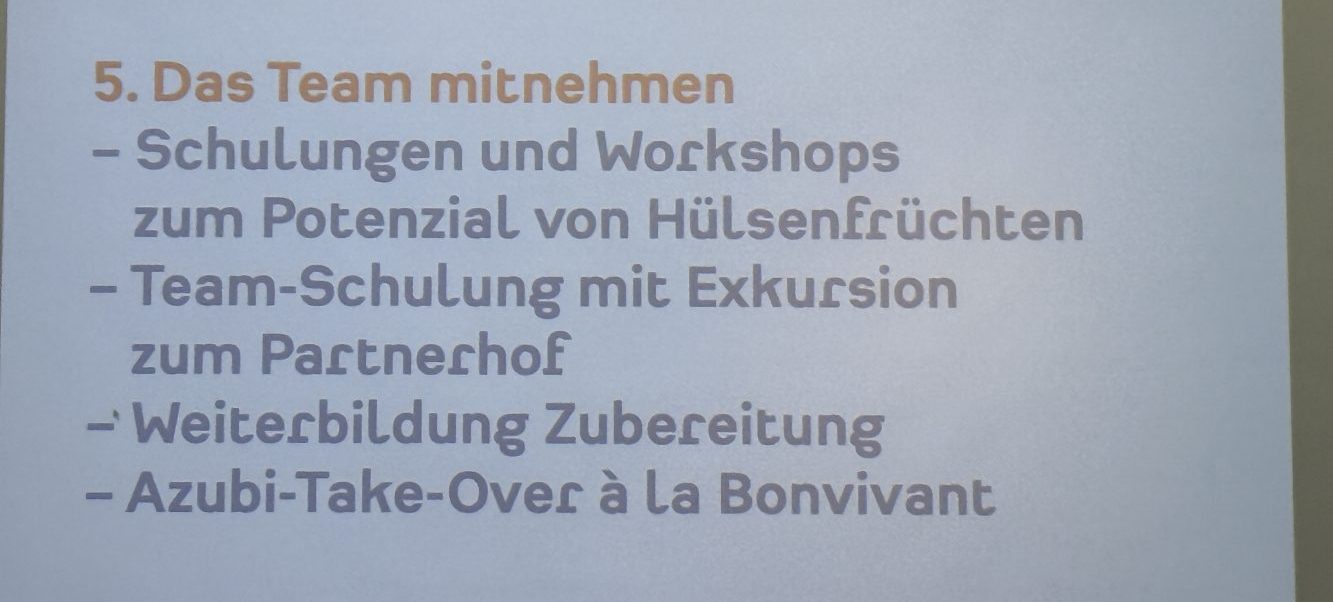

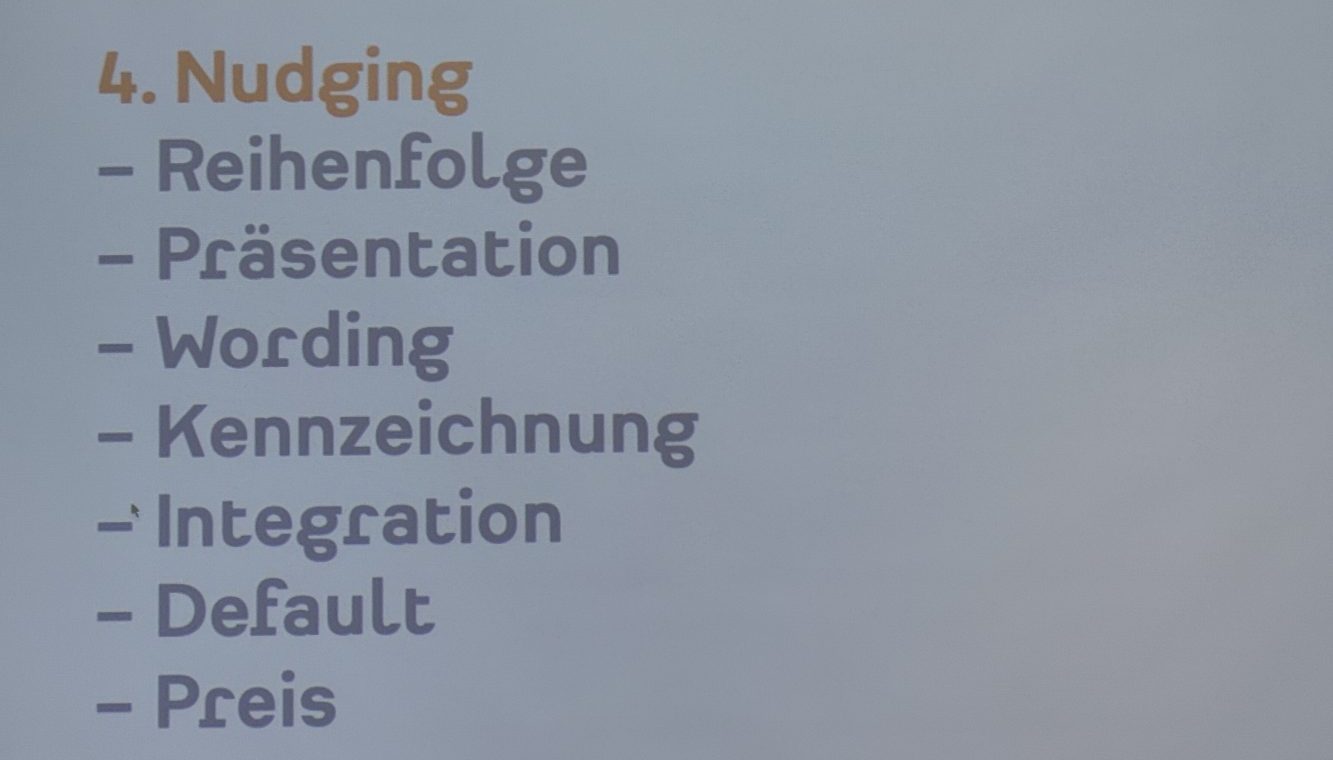

Für Tarsoly ist Regionalität eine Art „trojanisches Pferd“, durch das klimafreundlichere Produkte die Herzen der Menschen erobern können: „Heimat fühlt sich gut an. Nutzen wir vertraute Assoziationen als Brücke zu bislang unvertrauten bio-veganen Angeboten und als strategisches Instrument.“ Auch unbewusstes „Nudging“ helfe: „Wenn ein toll aussehender und duftender Teller an den anderen Gästen im Restaurant vorbeigetragen wird, weckt das Begehrlichkeiten. Und wenn die Gäste auf der Speisekarte oder am Büffet zuerst die pflanzlichen Offerten sehen, steigert das nachweislich den Konsum fleischfreier Gerichte.“ Kurz: Es muss schmecken und gut aussehen. Aber Achtung: „Nennen Sie es besser nicht ‚vegan'“, so der Tipp vom Experten. Wichtig sei außerdem, das ganze Team mitzunehmen. „Es reicht nicht, nur selbst begeistert zu sein. Pflanzliche Angebote müssen sowohl den Mitarbeitern als auch den Gästen einen Mehrwert liefern. Und der muss in einer ansprechenden Story kommuniziert werden.“

Steinpilze statt Steak, Hero-Bowl statt Burger

Bei der anschließenden Teamarbeit waren die Teilnehmer aufgerufen, für ihr jeweiliges Restaurant ein solches Angebot inklusive emotionaler Story zu kreieren. Dabei reichte das Spektrum vom fleischlastigen argentinischen Restaurant Ojo de Agua über einen City Beach auf dem Dach eines Parkhauses und ein Nachbarschaftscafé bis hin zum in der Gründung befindlichen Startup für kulinarische Spezialitäten aus Costa Rica und Niger. Entsprechend abwechslungsreich fielen die Ergebnisse aus: Während Ojo de Agua-Betreiber Maximilian Graf von Saurma angesichts seiner Rezeptidee von gebratenen Steinpilzen mit Beluga-Linsen, geschmorten Tomaten und Pasta als mögliche regionale, saisonale und vegane Ergänzung seiner Speisekarte ins Schwärmen geriet, kreierte City-Beach-Inhaber Jalalle Chahboune kurzerhand eine Protein- beziehungsweise „Local Hero“-Bowl, um seine bisher vor allem Burger liebende Gästeschaft zu mehr pflanzlichen Gerichten zu verführen.

Kreativ auch ohne Fleisch als Zutat: Ojo de Agua-Macher Max von Saurma kann sich auch Veganes auf der Karte vorstellen.

James Ardinast serviert im Bar Shuka schon lange levantinische Spezialitäten wie Hummus oder Linsensalat.

Veränderung ohne Verzicht

James Ardinast, in dessen Levante-Restaurant „Bar Shuka“ Hülsenfrüchte wie Kichererbsen oder Linsen von jeher eine herausragende Rolle spielen, sieht die größte Herausforderung darin, die Gewohnheiten der Gäste behutsam zu verändern. „Das gilt vor allem für unser Frühstücksgeschäft, doch auch hier könnten wir beispielsweise mit veganem Ei-beziehungsweise Butter-Ersatz oder Räuchertofu als Alternative zu Wurst arbeiten, sodass die Gäste nicht das Gefühl bekommen, auf etwas verzichten zu müssen.“ Als Mehrwert für sein Unternehmen erhofft Ardinast sich eine stärkere Identifikation gerade jüngerer Mitarbeiter mit dem Konzept.

Derartig inspiriert, sprudelten auch bei den anderen Teilnehmern die Ideen, wie sie ihre Speisekarten hin zu mehr pflanzlichen Offerten überarbeiten könnten. Und zum Schluss waren sich alle einig: Veränderung ist gar nicht so schwer und kann allen – Inhabern, Mitarbeitern und Gästen – viel Spaß bringen. Voraussetzung laut Sarah Schocke: „Macht Glitzer drauf!“

Foodtura Gastro Con

Nach einer erfolgreichen Premiere 2024 lud die FOODTURA Gastro Con am 22. und 23. September erneut Gastronomen, Unternehmen, Stadtgestalter und Experten aus Wissenschaft und Praxis ein, zwei inspirierende Tage voller praxisnaher Impulse, Networking und Innovation rund um Future Food, Smart Hospitality, Eco Kitchen, Community Building und Green Thinking zu erleben. Dabei wurden Fragen diskutiert wie: Wie begegnen wir als Branche dem Klimawandel und der Digitalisierung? Welche Rolle spielen neue Ernährungswelten für die Gastronomie? Und wie können wir Städte durch Gastfreundschaft lebenswerter gestalten?

Aufmacherfoto: Sylwester Ficek/pexels, andere: Barbara Schindler

Barbara Schindler entdeckte schon früh ihre Lust am Schreiben. Mit 16 stand für sie fest: Ich will das Geschichtenerzählen zum Beruf machen, werde Journalistin. Mit einem Studium der Musikwissenschaft, Anglistik und Romanistik orientierte sie sich in Richtung Feuilleton, landete dann aber nach einigen Umwegen beim Fachjournalismus mit Schwerpunkt Gastronomie. Seither berichtet sie – zunächst als festangestellte Redakteurin bei der Fachzeitschrift Food-Service, seit Sommer 2018 freiberuflich – über alle Aspekte der Branche. Barbara Schindler ist verheiratet und lebt in Frankfurt am Main.